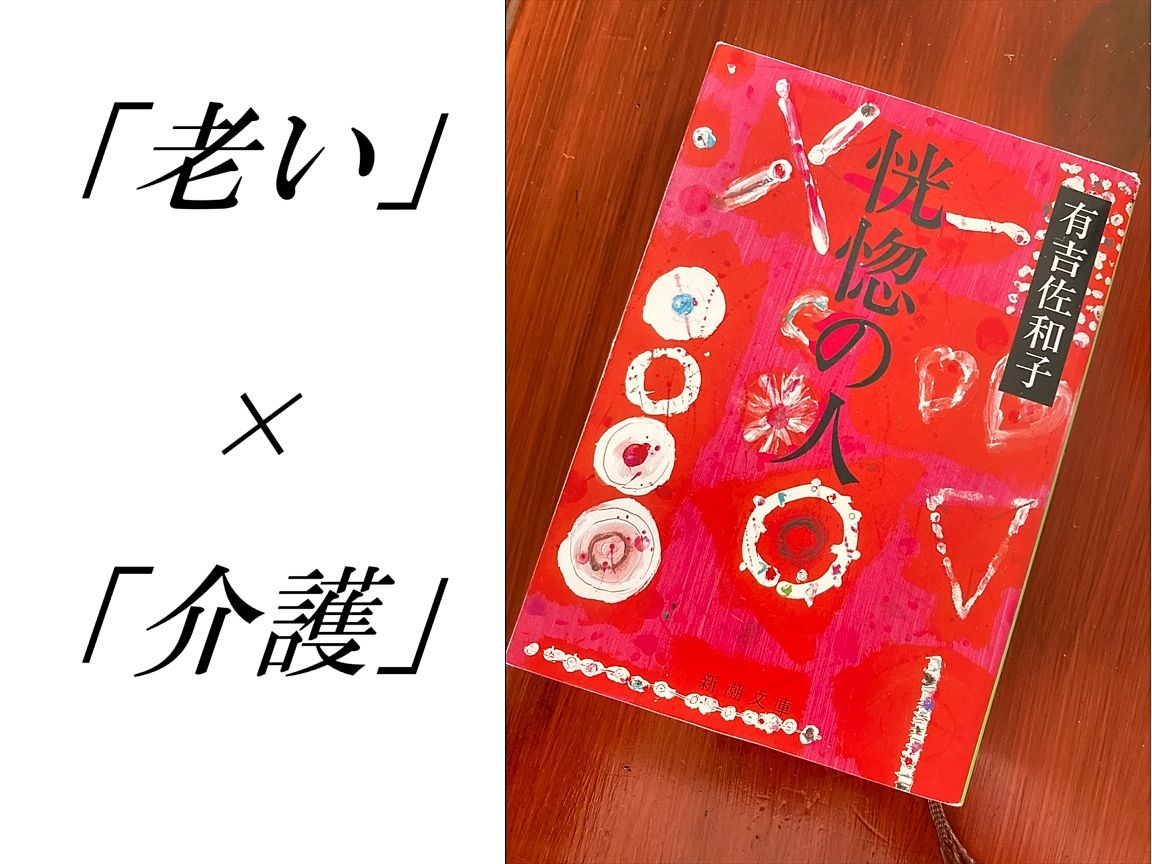

日本の高齢化社会・恍惚の人

有吉佐和子氏の『恍惚の人』

1972年に発表された社会派小説

日本の高齢化社会の問題を真正面から描いた先駆的な作品

この本との出会いは

TVの特集を見たことがキッカケでした

1. 高齢化社会のリアルな描写に衝撃を受ける

認知症を患った義父

その介護に追われる家族の姿が克明に描かれています。

題材は「老い」と「介護」の現実

今から50年以上前、1972年の作品ですが、

現代と比べても、問題の本質は変わっていないような印象です。

2. 家族の苦悩と社会的孤立の描写が生々しい

主人公は息子の妻である「明子」

認知症の義父「茂造」を介護する過程で、

徐々に心をすり減らしていく姿に、胸を締めつけられます。

介護が「家の中の問題」とされ、公的支援も乏しかった時代背景がリアルに描かれ、社会全体の無関心さが家族を追い詰めていく構造は、今でも大きな問題だと感じました。

3. 「人間の尊厳」とは何かを問う作品

認知症により人格が変わっていく茂造

それを支える家族の感情の揺れが丁寧に描写されており、「人間らしく老いる」とはどういうことか、「死」と「生」をどう捉えるべきかという深い問いを投げかけてきます。

4.文章が読みやすく、状況が鮮やかに浮かぶ

有吉佐和子氏さんが実際に体験したのではないかと思うほど、登場人物の心理や家庭内の空気感が手に取るように伝わってきます。難しいテーマを扱っていながら、平易で読みやすく、茂造は、明子さんは、この先どうなっていくのだろうと思いながら読み進められます。

誰しもなり得る認知症

人生100年と言われていますが

大事なことの一つは・・・

健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間

=健康寿命ではないかと思います。

この本を読んで早速スポーツクラブに入会し、

週2回プールで泳ぐようになりました

最後までお読みいただき

ありがとうございます。

関連した記事を読む

- 2025/05/08

- 2025/01/10

- 2024/04/28

- 2024/04/25